|

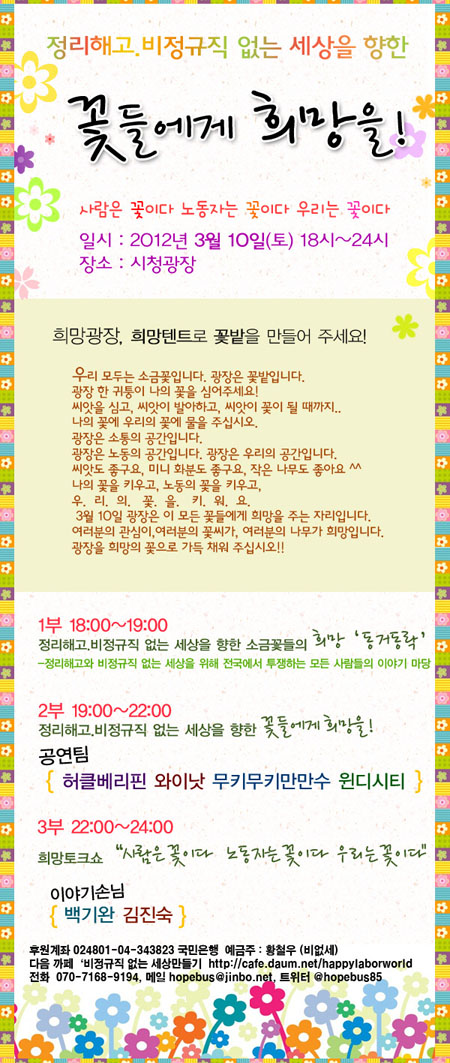

이런 사람이 소수라면 그래도 견딜만한데, 어느덧 980만 명에 이른다. 지금 안락한 삶을 영위하고 있는 누구든 비정규직 노동자가 될 수 있기에, ‘긴박한 경영상의 필요’가 아니라 더 많은 이윤을 위하여 정규직을 해고하고 그 자리를 비정규직으로 채우고 있기에 이는 너의 문제가 아니라 나의 문제다. 희망버스는 “바로 내가 소금꽃!”이라는 인식의 전환을 하는 계기였다. 희망광장은 이런 것들을 성찰하고 새로운 길을 찾자는 마당이다.

희망광장을 알리는 웹자보를 보면서 떠오르는 장면은 어린 시절의 마을 풍경이다. 마당이 넓고 깊은 집에는 으레 동네 사람들이 모였다. 수확한 작물을 털며 지나는 세월을 이야기하고, 물을 긷고 빨래를 하며 수다를 떨기도 하고, 마당 한 구석에 자리를 깔고 상을 내서는 막걸리를 들이키며 시국을 논하기도 했다. 자연스레 그 마당에서 마을의 입법, 사법, 행정이 모두 이루어졌다. 어려운 일이나 갈등을 하소하면 마을 사람들이 내 일처럼 고민하고 판정을 하고, 대안이나 지혜를 알려주고, 일을 나누고, 때로는 그 자리에서 쌀을 걷어서 어려운 이에게 주기도 하였다.

그리하여, 마당이 시끄러울수록 마을은 고요하였다. 그러다가, 주인이 바뀌어 마당이 닫히면 마을은 소란스러워졌다. 사람들은 작은 일로도 툭하면 싸우고, 품앗이나 두레도 시나브로 사라졌다. 그리고 거짓말처럼, 그 집과 마을에 흉사가 잇달아 일어났다.

한국인이 아파트를 만들고 그 아파트에 구속되어 중산층의 편리함과 욕망을 추구하지만 모두가 소외되고 고독한 ‘아파트적 인간’이 되는 것처럼, 인간은 공간을 만들고 공간은 인간을 만든다. 그런데 그 공간은 텅 비어 있는 자리나 빈곳이 아니라 상징과 의미로 가득한 곳이다. 공간은 시간의 흐름에 따라 겹을 쌓고, 그 사이를 채우는 것들에 따라 주름을 잡힌다.

방구석에 아무렇게나 놓여있는 의자라도 거기에 앉았던 이들의 삶과 인격, 의자에서 일어났단 무수한 대화와 사건들, 그 사람과 나 사이에 벌어졌던 수많은 이야기들이 어려 있다. 그 주름을 헤집고 겹을 헤칠 때마다 공간은 기억의 흔적들을 토해낸다. 그러기에 공간은 사물이 배열되어 있는 자리가 아니라 기억에 따라 다시 재현되고, 여러 사람들의 의미들이 충돌하면서 기억 투쟁과 인정 투쟁이 끊임없이 벌어지는 역동적인 장이다.

많은 사람이 모일수록, 많은 말을 할수록, 의미들이 많이 오고 갈수록, 마당은 활기를 띠며, 그곳에 모인 사람들을 품어주고 보듬어주고 평안하게 만든다. 반면에 폐쇄된 마당은 통제하고 억압하는 구조로 작용한다. 누르는 힘과 버티는 힘 사이의 역학관계에 따라 차이를 보이지만, 권력이 마당을 점유하면 할수록 중심은 해체의 길로 간다. 오세훈 시장이 서울광장을 열고 무상급식에 대해 토론을 하였다면 시장 자리를 유지하였으리라.

이제 닫혔던 광장이 열리고 소금꽃들이 흐드러지리라. 올해는 총선과 대선이 한꺼번에 있는 해이자 주눅이 들어 있던 99%가 저항을 한 다음 해이다. 이 마당에서 좋은 의미를 많이 생산한다면, 새로운 길이 열리고 새로운 세계가 도래할 것이다. 그리 꽃이 만발한 마당에서 비정규직과 정규직, 노동자와 시민이 어울려 춤을 춘다면 거기가 바로 낙원이리라.

|