국정감사에서 서울시가 공공자전거 ‘따릉이’ 신규 구매를 위한 내년 예산을 한 푼도 편성하지 않았다는 사실이 드러나, 오세훈 시장이 전임 시장 치적을 축소하려는 게 아니냐는 지적이 나왔다.(서울경제 2021년 10월 19일) <서울경제신문>에 따르면 서울시는 ‘따릉이 적자가 갈수록 늘어, 운영실적을 살펴본 뒤 확대 여부를 검토하겠다’라는 유보적인 입장이었다. 민주당 의원은 오세훈 시장이 박원순 전 시장의 치적을 축소하려는 ‘정치적 의도를 의심케 한다’라며 정치 공방에 물꼬를 텄다.

서울환경운동연합과 녹색교통운동 등 시민사회는 10월 22일 “기후위기에 역행하는 공공자전거 예산 삭감에 반대한다”라는 공동성명을 발표하고 서울시에 반발했다. 자전거 애호가로 알려진 오 시장에게 비난의 화살이 쏟아지자, 오 시장은 10월 22일 시청 인근 따릉이 대여소를 찾아 “따릉이 신규도입 중단은 사실이 아니다”라며 “따릉이 시즌2로 공공자전거 인프라 구조를 한층 업그레이드하고, 불편사항은 개선하겠다”라고 해명하면서 따릉이 축소 논란은 해프닝으로 끝나는 듯하다.

|

▲ 서울경제 10월 19일, 에코저널 10월 22일. |

|

▲ 매일경제 10월 23일 16면. |

‘따릉이’만 늘리면 ‘자전거 친화도시’가 되나

내년 따릉이 구매 예산을 한 푼도 편성하지 않았던 오 시장은 갑자기 연말까지 3,000대, 내년에 3,000대 등 모두 6,000대를 내년까지 추가 도입하겠다고 발표했다. 이렇게 되면 내년 연말이면 따릉이는 모두 4만3500대까지 늘어난다. 박 전 시장 시절, 서울시는 따릉이를 5만 대까지 확충하겠다고 했다. 그런데 따릉이(공공자전거)만 늘리면 자전거 친화도시가 될까.

창원시 ‘누비자’를 시작으로 서울시 ‘따릉이’ 등 공공 대여자전거가 국내 여러 도시에서 시행 중이지만, 그 원산지는 유럽이다. 자전거의 나라 덴마크가 1995년 세계 최초로 공공자전거 사업을 시작해, 2000년대 초 프랑스 파리시가 이어받아 전 세계로 번졌다.

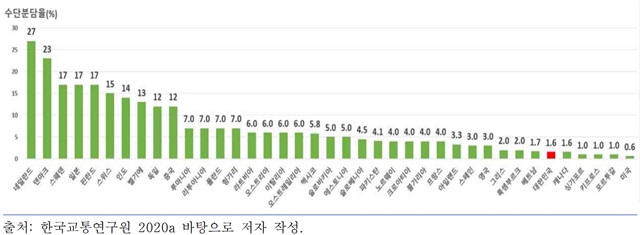

2016년 기준 자전거의 교통수단 분담률이 가장 높은 나라는 네덜란드(27%)와 덴마크(23%)다. 언뜻 보면 평지가 많은 나라라서 자전거를 많이 탄다고 여기겠지만, 산악 지형이 많은 스웨덴과 일본, 핀란드가 17%로 공동 3위다. 경사가 가파른 스위스가 15%로 그다음 6위를 차지했다.(<보행 및 자전거도로를 포함한 도로계획을 위한 투자 평가 방향>, 임현섭, 국토연구원, 2020, 15쪽)

한국교통연구원이 발표한 교통수단 분담률에 따르면 2016년 서울의 자전거 교통수단 분담률은 1.4%에 그쳤다. 2016년 전국적으로 자전거의 교통수단 분담률도 1.6%밖에 안 된다. 자동차 왕국 독일 뮌헨의 2017년 자전거 교통수단 분담률이 18%인데 우리는 그동안 뭘 했던가.

|

▲ <보행 및 자전거도로를 포함한 도로계획을 위한 투자평가 방향>, 국토연구원, 2020, 15쪽 |

출퇴근 자전거 늘어야 비로소 친환경도시

공공자전거 숫자만 늘린다고 자전거 친화도시가 되진 않는다. 도로망 체계를 자전거 중심으로 재편하고, 출퇴근용 자전거 이용률을 높여야 가능하다. 승용차 운전자의 인식 개선도 중요한 변수다.

우선 ‘차선 다이어트’로 자전거 전용도로를 차도에 확보해야 한다. 자전거는 행인이 다니는 인도(보도)에 다니면 안 된다. 그런데도 서울시내 인도 곳곳에 자전거와 행인이 함께 이용하는 인도가 늘려 있다. 자전거 도로 길이만 늘리려는 지자체의 잘못된 발상이 이런 편법을 낳았다.

둘째, 출퇴근용 자전거 타기가 편해야 자전거 친화도시다. 인구 1천만 도시 서울에서 자전거는 지하철과 연계해 타야만 자전거 천국이 된다. 그런데 아직도 갈 길이 멀었다. 주말에 한강변을 달리는 레저용 자전거를 아무리 늘려도 자전거의 교통수단 분담률은 1도 나아지지 않는다.

필자는 2010년 덴마크 코펜하겐에서 열린 기후변화 협약 당사국 총회에 NGO 대표로 참석해 10일간 머물렀다. 코펜하겐 중앙역 앞 자전거 보관소엔 수천 대가 주차돼 있었다. 전동차 10량 가운데 절반이 자전거 전용 칸이었다. 한 칸 건너 다음 칸에 어김없이 자전거로 꽉 찬 전동차를 본 적이 있는가. 전동차 양쪽 끝 2량만, 그것도 주말과 공휴일에만 자전거를 싣는 우리와 비교도 할 수 없다. 자전거 예찬론자 오세훈과 박원순, 다시 오세훈 시장이 10년 훨씬 넘게 집권한 서울시에선 지난해부터 7호선만 10~16시까지 평일에도 자전거를 실을 수 있다. 출퇴근에 불편하기 짝이 없는 서울에서 자전거는 소비를 조장하고 부를 과시하는 돈쟁이들의 허영만 채운다. 고글부터 비옷, 꽉 끼고 엉덩이가 두툼해 입으면 민망한 바지에 전용 신발과 어깨에 휴대폰 주머니가 있는 자전거용 상의까지 족히 수백만 원의 옷가지를 걸치고 수백만 원짜리 자전거를 타는 동호회원이 아무리 늘어나도 서울은 자전거 친화도시가 될 수 없다. 코펜하겐 어디를 가도 휴대폰 거치대를 매단 자전거를 본 적이 없다. 쫄쫄이 같은 바지를 입고 자전거 타는 사람도 본 적 없다. 한 손에 불붙인 담배나 휴대폰 통화를 하면서 유유자적 자전거로 출퇴근하는 사람은 간혹 있었다.

|

▲ 조선일보 2021년 10월 11일 12면. |

<조선일보>가 지난 10월 11일 12면(사회면)에 큼직한 사진기사를 실었다. <조선일보>는 서울 홍대입구역 인근 공사장 가림막에 ‘이제 그만 보도(인도)에서 나가주세요’라고 적힌 자전거나 킥보드 보도(인도) 운행 금지 경고 안내판에도 아랑곳 않고 인도에서 한 시민이 자전거를 타고 있다고 짚었다. <조선일보>는 “자전거는 차도 운행이 원칙이지만, 대부분 도로와 인도를 가리지 않고 달려 안전사고가 자주 발생한다”라고 경각심을 일깨웠다.

자전거 혐오표현 ‘자라니’ 보도

참 옳은 지적이다. 그러나 <조선일보>가 이런 말을 할 자격이 있을까. <조선일보>는 차도로 달리는 자전거에 중앙일간지 최초로 ‘자라니’라는 혐오 표현을 사용해 차도에서 자전거 타는 이들을 비난했다.

물론 불쑥 튀어나오는 자전거 때문에 차량 운전자들이 불편하지만, 서울에서 20년 동안 자전거와 차량을 모두 이용해본 필자가 보기엔 자전거보다 승용차 우선주의가 깊게 각인된 운전자들이 더 문제다. 국회의원님들 보기 좋으라고 여의도 주변에 많이 설치한 자전거 전용도로에 버젓이 불법 주차해놓은 검은 승용차는 물론이고, 아직도 차도 가장자리에서 조심스럽게 달리는 자전거를 향해 위협 운전하거나 쌍욕을 시전하는 운전자도 여전하다.

자전거 교통사고의 모든 걸 오직 자전거 탓이라고 몰아세우는 듯한 ‘자라니’라는 신조어는 <조선일보>가 2017년 10월 23일 10면에 ‘자라니 사고 조심’이란 제목으로 처음 기사화했다. <조선일보>는 얼마 뒤 2017년 11월 9일 11면 머리기사 ‘고라니처럼 불쑥불쑥… 자라니 한 해 5936건 사고 쳤다’에서도 자전거 사고의 원인을 오롯이 자전거 운전자에게 몰았다.

|

▲ 조선일보 2017년 10월 23일 10면(왼쪽)과 2017년 11월 9일 11면. |

당시 <조선일보>가 인용한 자전거 교통사고 통계치를 조금만 주의 깊게 살피면 사고 원인이 차량 운전자에게 더 많이 있음을 충분히 이해할 수 있다. 우선 <조선일보>는 당시 “자전거 사고의 41.2%가 편도 3차로 이상의 큰 도로에서 일어났다”라고 보도했다. 편도 3차로, 왕복 6차선 도로에서 자전거는 <조선일보> 표현처럼 ‘자라니’ 짓을 하고 싶어도 할 수 없다. 그냥 3차로 가장자리를 다소곳이 다닐 수밖에 없다. <조선일보>는 2016년 자전거가 가해자로 일어난 교통사고가 39%라고 했다. 이 말은 61%는 차량 운전자 잘못이라는 거다. 그런데도 <조선일보>는 이 기사에서 자전거가 중앙선을 넘고 차량 사이를 곡예 운전하다가 일어난 사례만 골라 보도했다.

|

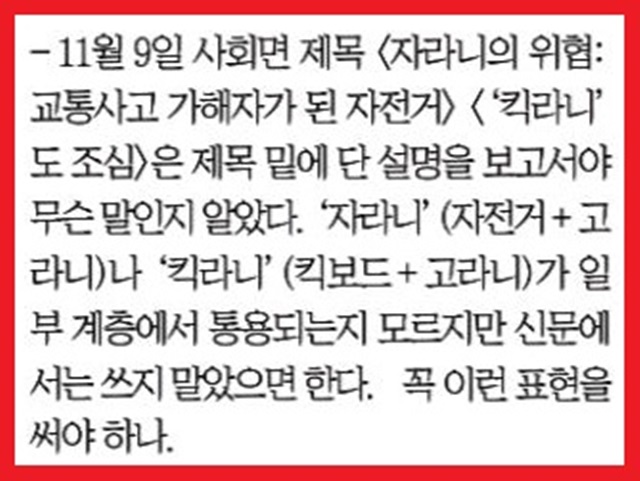

▲ 조선일보 2017년 11월 17일 33면 기사의 일부. |

급기야 <조선일보> 독자권익보호위원회(위원장 조순형 전 국회의원)도 이 기사를 비판했다. <조선일보> 독자권익위는 “‘자라니’ 같은 거부감 주는 제목은 곤란하다”라며 “자라니나 킥라니가 일부 계층에서 통용되는지 모르지만 신문에서는 쓰지 말았으면 한다”라고 했다.

|

▲ 조선일보 2017년 11월 17일 33면 독자권익보호위원회 기사. |