‘웃으면서 투쟁’ 속에는 눈물도 있고, 하소연도 있고, 서글픔도 있다. 우리의 웃음은 바로 이런 웃음이다. 오늘 김진숙의 복직을 응원하는 기자회견을 했다. 부산으로 달려갔던 그날이 겹쳐 보였다. 비 내리는 영도다리 위로 커다란 현수막을 펼쳐 들고 달려가던 생각, 영도 산복도로 곳곳을 뛰어다니던 생각, 35미터 크레인 아래에서 춤추며 밤을 보내던 생각, 폭탄 맞은 것 같은 몸뚱어리를 뜨거운 태양 아래 고스란히 드러내며 허탈함에 막막했던 바로 그날들이 오늘로 이어져 고스란히 각인되는 시간이었다.

|

[출처: 신유아] |

머리카락은 더 하얗게 새버렸고, 살점 하나 없는 김진숙은 그날 크레인 위의 김진숙이 아니었다. 2011년보다 더 더 오래전 1986년의 젊은 김진숙은 까만 단발머리에 통통한 볼을 가진 조선소 용접공이었다. 가슴에 안고 온 35년 전 김진숙의 사진에서 시작한 이야기는 서글펐다.

“화장실이 없어 어두운 구석을 찾아 현장을 뱅뱅 돌고 식당이 없어 쥐똥이 섞인 도시락을 먹으며 떨어져죽고 깔려 죽고 끼어 죽고 타죽는 동료들의 시신을 보며 그 사고보고서에 ‘본인 부주의’라고 지장을 찍어주고 내가 철판에 깔려 두 다리가 다 부러졌을 때도 ‘본인 부주의’에 누군가 또 지장을 찍어주며 산재처리를 피하던 현장.

일이 너무 힘들고, 스물다섯 살짜리가 사는 게 아무 희망이 없어 죽으려고 올라갔던 지리산. 천왕봉에서 본 일출이 너무 아름다워 1년간 더 살아보자고 내려와 노동조합을 알게 됐고, 화장실이 없고 식당이 없으면 요구하고 싸워야 한다는 걸 알았습니다. 유인물 몇 장에 불순분자 빨갱이가 되어 해고된 세월이 35년.”

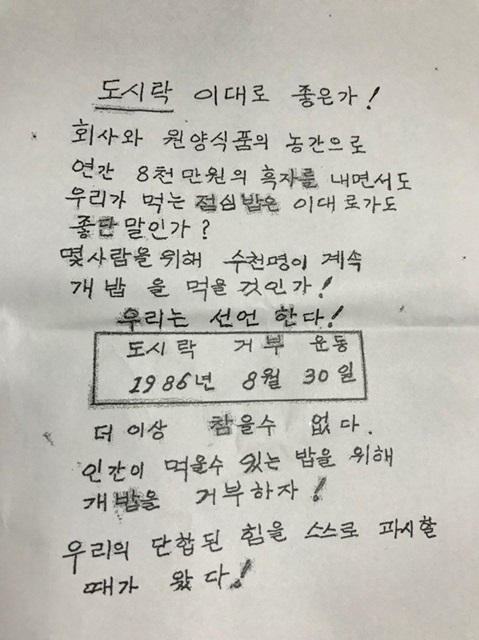

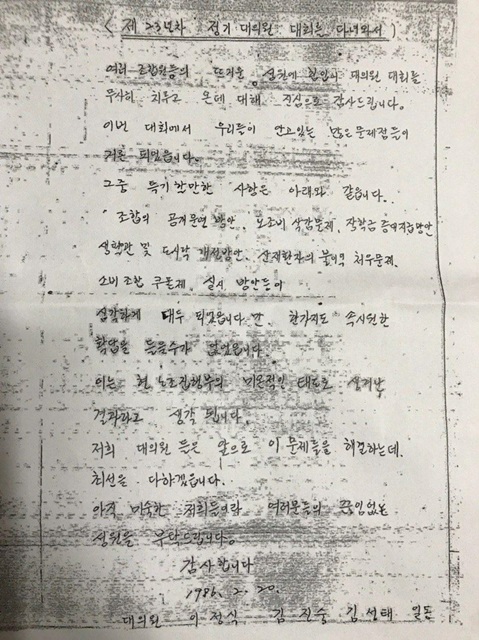

김진숙은 아래 사진에 있는 유인물을 뿌렸다는 이유로 해고됐다고 한다.

|

|

눈물이 났다. 기본적인 인간다움을 외쳤던 1986년, 기본적인 인간다움 마저 포기한 투쟁의 크레인 35호, 기본적인 인간다움을 찾아보기 위해 암 투병 끝에 새롭게 결심한 2020년. 김진숙의 과거와 현재가 어찌 이리도 서글픈지 눈물이 났다. 지금의 눈물은 김진숙의 미래가 결코 눈물이 아니길 바라는 눈물이었다.

거리에서 투쟁 중인 아시아나 케이오 노동조합 부지부장 김계월의 발언에서 또 눈물이 흘렀다. “나에겐 정말 아픔이었던 한겨레신문에 실린 김진숙 동지의 글 대목이 떠오른다. 크레인에서 내려와 겨울을 보내는 김진숙 동지는 크레인에서 내려오지 못한 동지들을 생각해서 한겨울에도 보일러를 틀지 않고 잠을 잔다는 글을 보고 그땐 정말 뭐라 말할 수 없이 가슴이 메었다. 오늘 동지를 만나면 뜨겁게 안아주고 싶다”는 이야기를 하며 목멘 그는 아시아나 케이오 투쟁의 서글픔을 눈물로 대신했다. 함께 눈물이 흘러내렸다. 35년 전이나 10년 전이나 지금이나... 현실의 투쟁은 우리 누구도 알 수 없는 깊은 상처로 당사자들의 가슴을 멍들게 한다. “웃으면서 끝까지 함께 투쟁!” 함께 말이다.

“강정아 너는 이 땅에서 아주 작은 고을이지만~~~” 하얀 머리, 흰 수염의 할아버지 한 분이 구슬프게 노래를 부른다. 노랫가락이 어찌나 애절한지 바라보는 내내 하염없이 눈물이 흘렀다. 가끔 픽픽 쓰러지셨다는 소식을 접할 때마다 가슴 철렁했는데 지팡이를 짚고 김진숙을 응원해야 한다며 한걸음에 달려와 준 거리의 신부 문정현. 영도 조선소 담벼락을 넘어 긴 밤을 함께 울고 웃고 신나게 투쟁하던 신부님의 수염은 더 하얗고 더 길어진 것 같았다. 희망 버스가 왜 죄냐며 벌금은 못 내겠다며 노역을 살았다는 이야기에 지금은 웃지만, 그때를 생각하면 또 한 번 가슴이 먹먹해진다.

2011년 어느 날 35호 크레인 아래에서 신나게 투쟁하며 놀았던 그 날을 재연해 보고 싶었다. 그때는 하늘 위쪽에서 바라만 보았던 김진숙의 몸짓이 오늘은 여기 땅 위에서 함께했다. 이 신나는 투쟁이 올해가 가기 전에, 정년이 지나기 전에 복직이라는 희망 버스에 올라탔으면 좋겠다.