|

그러나 조세희 선배는 부끄럽다고 했다. 2002년 12월 한강의 찬바람이 몰아치는 여의도 바닥, 죽창을 든 농민들의 집회 현장에 낡은 카메라를 들고 선 60대의 조세희 선배는 시위 농민들보다 더 많이 물대포에 맞아 흠뻑 젖은 몸으로 카메라를 챙기면서 "부끄럽다"고 했다.

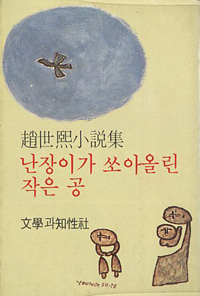

난소공이 나온지 30년이 됐는데도 가난한 이의 삶이 하나도 변하지 않았기 때문에. 당시 난소공은 인쇄만 100쇄를 넘겨 단행본 소설로는 기록적인 100만 부 판매를 앞두고 있었다. 그래서 EBS 지식채널e는 '부끄러운 기록'이란 이름으로 조세희 선배의 난소공 100쇄를 재조명했다.

1978년 6월 첫 출간된 이 소설은 1996년 4월 100쇄, 2005년 11월 200쇄를 넘겼다. 2007년 9월 100만부, 2008년 11월까지 통산 105만부가 팔렸다. 잡지사 기자였던 조세희는 도시재개발로 철거를 앞둔 달동네 서민을 찾아 나섰다. 판자집에서 마지막 밥을 먹던 가족 위로 철거용역들의 포크레인이 내리찍히는 현장을 목격한 조세희는 참혹한 현장을 사진으로 찍은 뒤 동네 문방구로 가 대학노트 한 권을 샀다. 공원 벤취에 앉아 대학노트에 미친듯이 써 내려간 것이 '난소공'이 됐다.

|

▲ 20일 오전 7시경 서울 용산동 4가 한강대로변 재개발지역의 불이 붙은 건물에 철거민들이 매달려 있다 [출처: 빈곤사회연대] |

아직 현장감식도 채 끝나기 전 20일 낮 12시에 용산경찰서장은 기자들 앞에 공식브리핑을 열어 사망자가 <경찰 1명, 농성자 4명>이라고 했다. 불과 2시간만에 불타 버린 옥상에서 싸늘한 농성자 시신 한 구가 더 나왔다.

검찰이 사건 직후 수사본부를 차리고 21명의 수사관을 동원해 수사에 들어갔지만 "농성자의 화염병 투척이 발화 원인"이라는 경찰의 20일 발표에 실체적 진실을 보탤 수 있을까. 경찰이 특공대원을 태운 무게 10톤의 컨테이너를 들어 올리면서 농성자들이 설치한 망루와 충돌한 것이 화재 원인이라는 현장의 시민들 목격담을 얼마나 추적해볼지.

물론 원인은 건물주와 땅주인에게만 혜택이 돌아가는 재개발 정책이다. 서울시가 19일에도 한강변에 초고층 아파트 건설계획을 대대적으로 발표했다. 바람 길과 조망권까지 고려한 개발을 하겠다고 했다. 지금의 저층 아파트 밀집상태를, 초고층 아파트를 뛰엄뛰엄 지어 조망권을 확보하겠다고 했다. 서울시는 '뛰엄뛰엄'에 방점을 찍었지만, 이 나라 부동산 역사는 언제난 '초고층 아파트'에 찍은 방점대로 흘러왔다. 도심 난개발이 국민 6명의 목숨을 앗아갔다.

철거민은 '몇푼의 보상금'을 노리고 화염병을 들지 않는다. 어떤 바보라도 그렇게 하진 않는다. 화염병 처벌은 몇푼의 보상금보다 훨씬 무겁기 때문에 계산이 안 나오는 장사다. 이번 용산의 세입자 상인들은 철거 건에 임시 주거와 생계를 위한 임시 시장이라도 만들어 달라고 했다.